清晨五點半,城市尚未完全甦醒。

街燈在地上留下一半明、一半暗的光影,隨著風輕輕晃動。

大部分人仍在睡夢中,而一名瘦削的男子已背起清潔工具,沿著熟悉的路線前往台北地下街。

那個人,是阿宏。

他的左眼已完全失明;右眼因弱視而視線模糊,需要靠近與專注,才能辨識身邊的物品。

清晨的路燈對他而言非常重要,因為光能讓他在朦朧的視界裡,看得稍微清楚一些。

這是一段他如何跌落、掙扎,再慢慢站起來的故事。

八年的街頭生活,在今年,終於迎來改變的開端。

從育幼院離開後,他沒有真正安定過

阿宏從小在育幼院長大。

三歲半左右失去父母後,他與哥哥被一起送進機構,但哥哥不久後被領養,再也沒有聯繫。

這段經歷讓他很早就明白,生活中的困難往往需要自己承擔。

成年後離開育幼院時,他帶著簡單行李與一點存款走入社會。

沒有家庭依靠,也沒有後盾,他只能盡快找到工作維持生活。

然而,薪水不高,加上交通與基本開銷,使他始終無法負擔租屋費用。

便宜的房子距離過遠、生活成本太高;近一點的房子即使環境普通,租金對他而言仍偏高。

房東看到他收入有限、沒有家庭背景,態度常常猶豫。

因此,他只能在便宜宿舍、工地工寮等地方輾轉,沒有一處能真正安定。

他曾說:

「我沒有家,只能一直搬來搬去。」

離開育幼院後,他從未真正體會過「住下來」的感覺。

一次意外,讓他的世界從清晰走向模糊

八年前,那天原本只是例行的工作內容——更換燈泡。

燈管突然爆裂,碎片落下刺入他的左眼。

左眼當場失明,而右眼也因受到衝擊後續逐漸惡化成弱視。

從那天起,世界對他而言變得像掉色的照片:

看得到形狀,但細節模糊;

燈光會散開;

距離感容易判斷錯誤;

字體重疊在一起。

醫生雖然語氣溫和,卻無法給出樂觀的預測:「你要接受視力可能不會回來。」

面對這樣的結果,他沒有哭,只問了一句:「那…我還能工作嗎?」

對沒有後盾的人來說,就業能力受影響,比失明本身更令人恐懼。

能力下降後,他的努力仍來不及被看見

視力下降後,他的工作效率變慢,不是因為不努力,而是因為需要更多確認。

然而社會在乎的是速度,他的緩慢時常被視為能力不足。

上一份工作甚至積欠他兩個月薪水,他看不清文件,也不知道如何追討,只能離開。

眼睛受傷後的保險金,他只拿到七、八千元,也接受了,因為他不知道該怎麼爭取更多。

他知道自己不能生氣。

弱勢的人只要態度激動,就可能失去僅有的機會。

他只能默默地告訴自己:「算了,我再去找別的工作。」

他一直努力,只是努力往往不容易被看見。

被租屋市場拒絕後,他走入街頭

視力受損、收入不足,加上缺乏家庭支撐,讓他的處境越來越困難。

看房子時,他因弱視常需要靠手摸索牆壁或確認高度。

房東看了,往往皺眉,並以安全為理由婉拒。

「這裡可能不太適合你。」

「我怕你住起來會有風險。」

「要不要再看看別的地方?」

他聽得懂這些話的意思,也明白並非惡意。

但現實是,他找不到能負擔且願意出租給他的房子。

最終,他拖著行李袋,走向了街頭。

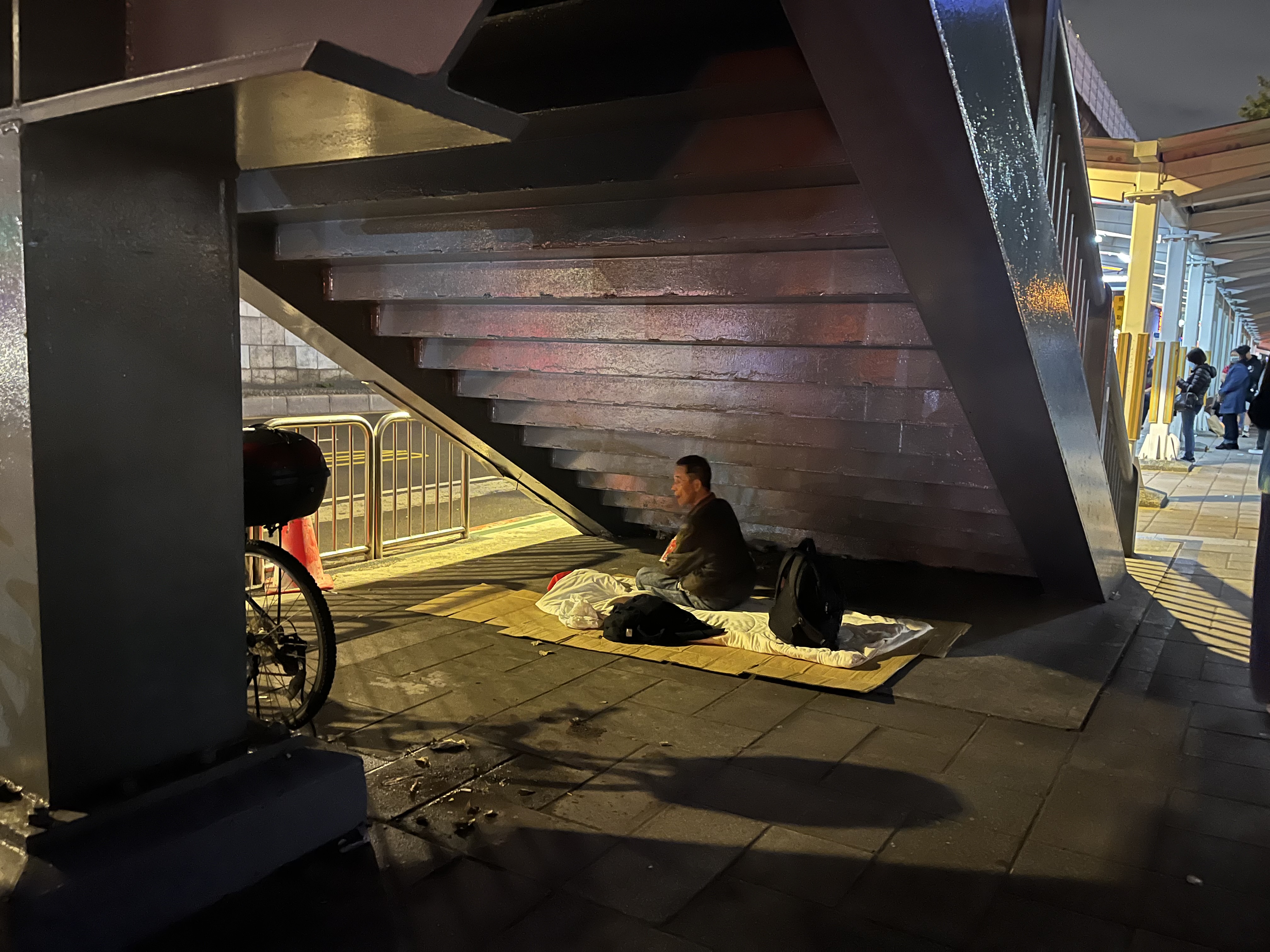

街頭生活本身就充滿不確定性,而對左眼失明、右眼弱視的人而言,風險更高。

弱視讓他白天還能勉強分辨人影和建築輪廓;夜間則幾乎看不見任何東西。他的便當、衣物、鞋子和袋子,多次在他不注意時被拿走。他看不清楚物品消失的過程,也無法確認是誰拿走,只能依靠聽覺保持警覺。為了避免風險,他通常選擇靠牆休息,不讓他人從背後接近。

街頭的每一天,都需要高度專注與戒備。

這樣的生活讓他的體力消耗更快,也使睡眠品質長期不佳。

改變的起點:第一次聽到「長安浴寓」

某天,他從其他街友口中聽到一個地方的名字——「長安浴寓。」

街友告訴他,那裡可以洗澡、休息,而且環境明亮、空間清楚、志工會提供協助。

對視力受損的人來說, 明亮代表安全, 固定場所代表可預期性。

因此,他決定前往看看。

他依照其他無家者的方向與自己的記憶,慢慢走到長安浴寓。

明亮的燈光讓他能更容易辨識空間動線,也降低了跌倒或碰撞的風險。志工主動詢問他是否需要協助,並帶他認識長安浴寓的環境與規則。這是他在街頭多年來,少數能真正放下戒心的一刻。那天,他洗了久違的一場澡。洗完後,他安靜地坐著吹頭髮,也讓緊繃已久的身體稍微放鬆。從那一天起,他開始每天前往長安浴寓。那裡是他八年街頭生活中,第一個願意主動靠近的地方。

而他的人生,也將從這裡展開下一段改變……..