我是在方舟協會-長安浴寓服務的社工。幾週前,我收到了國防部的通知,前去了為期兩周的教召,再度穿上軍服,短暫回到了那久違的軍旅生活。訓練縱然辛苦,但與鄰兵們在閒暇時的閒聊總能減少許多煩悶的心情。

「你是做什麼工作的?」

某天聊到各自的工作,我提起自己在服務無家者,這讓不少人露出驚訝並且疑惑的眼神。

我解釋,「無家者」是一種相較「街友」更尊重、也更貼近現實的用詞,他們才恍然理解。但接著,當我詢問他們對無家者的看法時,回應大多仍是熟悉的標籤——懶惰、無所事事、不努力、無法對自己的人生進行妥善的規劃⋯⋯那是一種社會普遍的既定印象。其實,我不感到意外。

說實話,進入這個領域之前,我何嘗不是這樣想的呢?

當人生陷入漩渦,他們只能載浮載沉

只要努力就能改變命運?

但當我真正進到了工作場域,我才看見現實的複雜與重量。當環境與他們互動時,在人生的某個節點,被大環境與命運卡住了。他們像是被推進社會的漩渦之中,當湍流不停止,他們也只能載浮載沉。無家者的無力與挫折,絕不是”不努力”簡單幾個字就能囊括的,而那些原因可能是個人在生理或心理條件上的限制、可能是教育程度的侷限、亦或是我們都熟悉的——水漲船高的台北房租,在這些背景下他們把自己所謂的家,無奈的搬到了街頭上。

很多無家者,並不是沒有試過努力。他們曾經有過工作、有過家庭,甚至有過夢想。只是當環境一次又一次地摧毀他們的信心、奪走他們的選擇權時,他們慢慢地,從生活的舞台邊緣,滑落到了社會的底層。

我曾經服務過一位無家者,五十多歲的男性,因為工地意外導致下半身受傷,無法再做粗重工作。他原本有租屋處,但傷後沒有收入,也沒有保險,很快房租繳不出來,只能流落街頭。他跟我說:「我以前賺錢也沒在怕啊,誰知道有一天會變這樣。」語氣裡沒有悲憤,只有無力。

我們以為的「不努力」,其實是他們早已努力到力竭;我們說的「不上進」,其實是他們面對過太多無解的局面後,開始放棄相信有解。

「洗淨的不只是身體,更是尊嚴與信念」

在長安浴寓,我們提供的是一處讓無家者能洗澡、清潔自己的空間,熱水、毛巾、乾淨的衣物、鏡子、梳子,甚至是洗髮精與乳液,都是他們許久未曾擁有的日常。這些簡單的物品,對他們來說是一種奢侈,更是一種恢復人樣的機會。

在這邊服務的日子我深刻的知道我們其實能做的真的有限,不過同時我也相信,長安浴寓提供的不僅僅是一個洗澡的地方,更是一個讓無家者保有、重拾尊嚴,一個整裝休息有力氣再出發的空間,即使只是短短一場熱水澡,也可能改變他們那一天對自己的看法。

有一次,一位剛從工地臨時收工的無家者走進來,滿臉油污,衣服破舊。他一邊洗澡一邊大聲哼歌,出來時跟我們說:「等我再找到長期工作,我也想捐點錢給這裡,幫助其他人。」尊嚴的重建,是從每一次被尊重開始的。

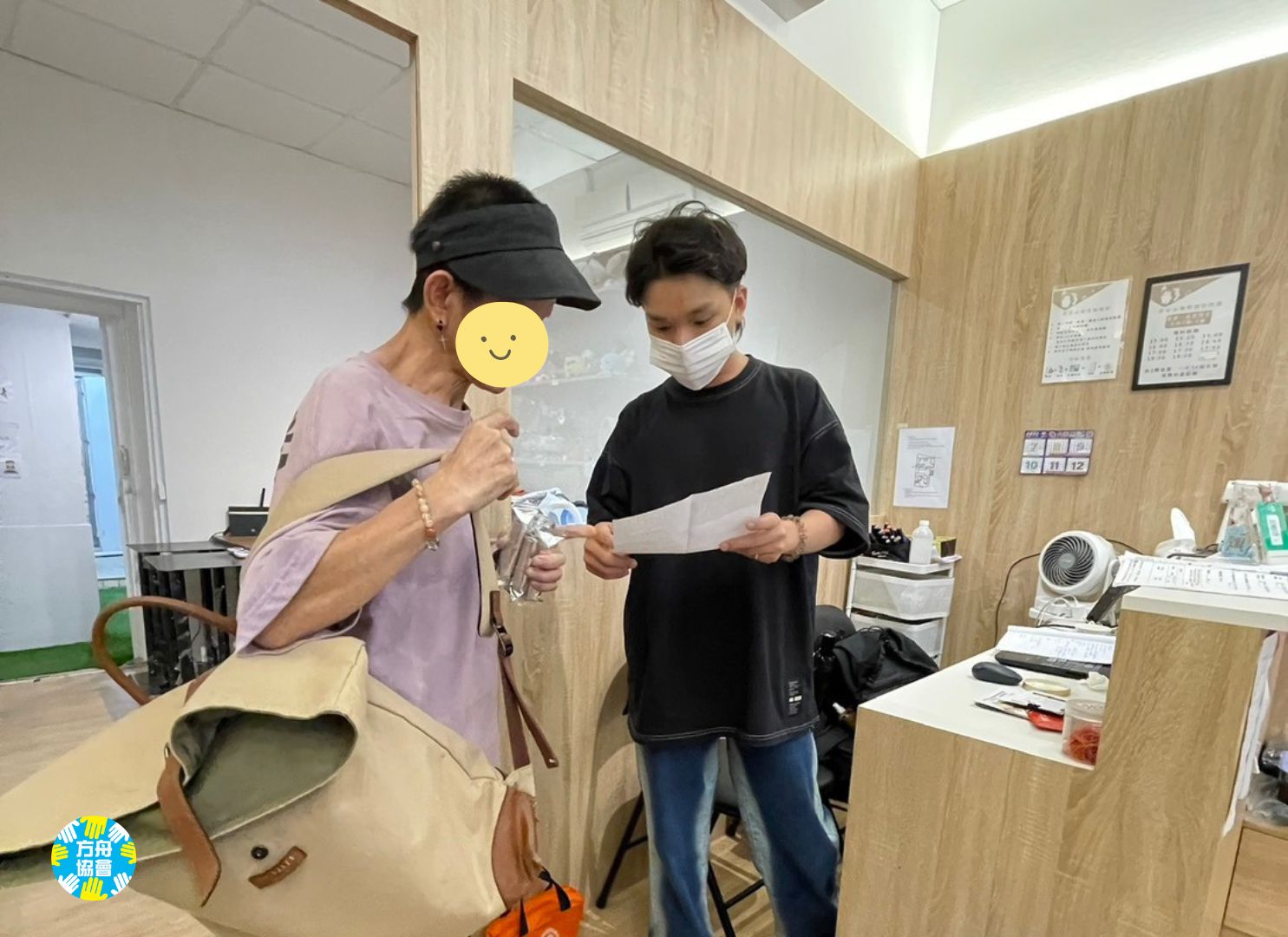

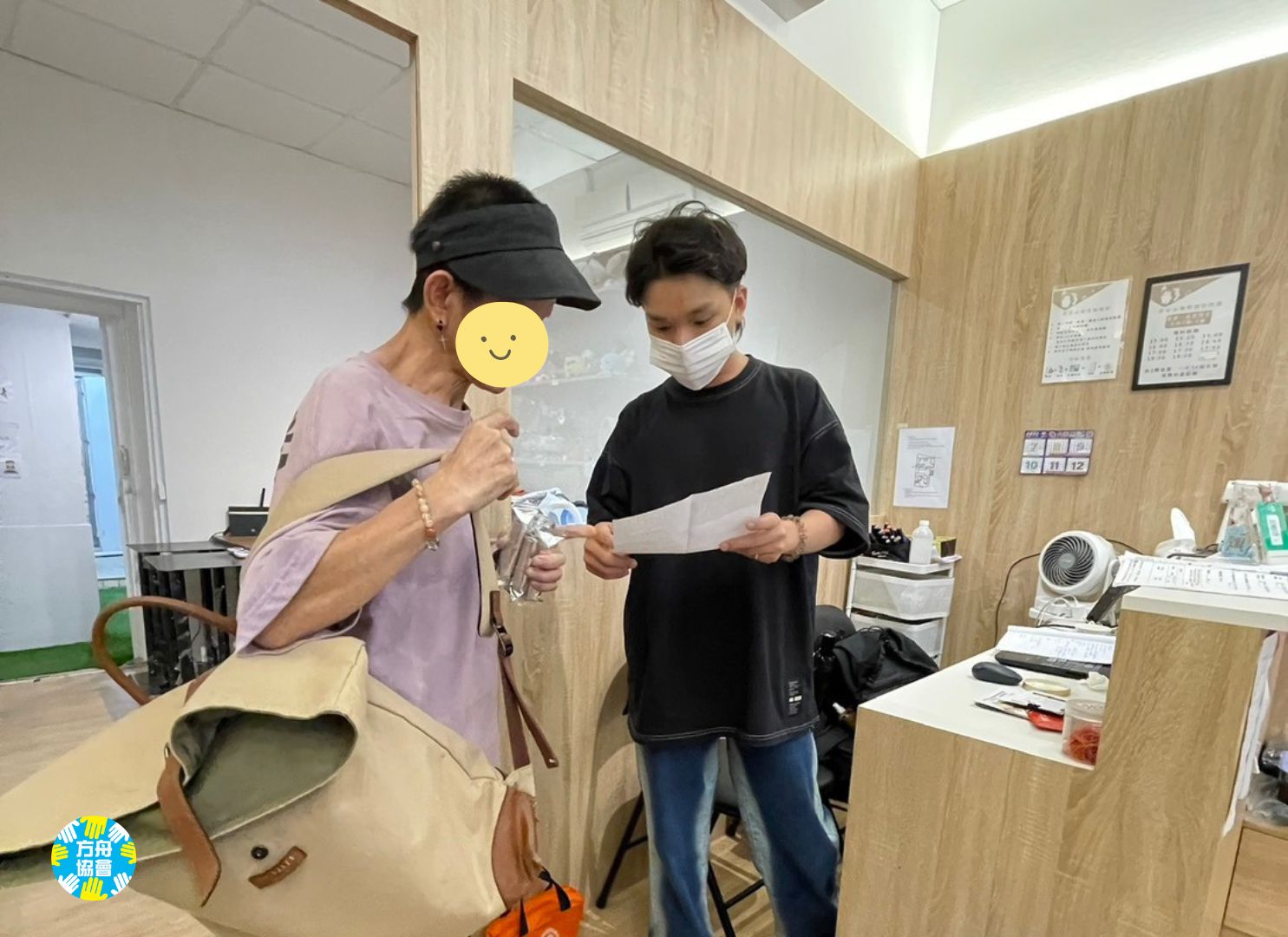

△每位來洗澡的大哥大姊,都會先在櫃台簽到,他們大多都有專屬的簽到表

△這位大哥是長安浴寓的常客,會固定時間協助環境整潔

△我們在長安浴寓也為無家者提供心理輔導

理解,是從一場洗澡與一次傾聽開始的

我珍惜那次在軍中分享的機會。當我說出這些觀察與故事,鄰兵們的表情慢慢從疑惑轉為理解,那些點頭的瞬間,讓我相信:每一次真實的交流,都是在為無家者多爭取被不同角度看到的可能。

作為社工,我們做的不只是直接服務,也是一種橋梁——讓社會看見,那些被忽視、被誤解的生命;讓人們從偏見走向理解,從冷漠走向共感。

不是每個人都能成為社工,但每個人都能選擇不帶標籤地看待別人。那一次的教召,讓我再次堅信,只要有人願意聽,我就會繼續說下去——直到有一天,無家者也能被平等地看見、被理解、被尊重。

關於長安浴寓

設立時間:2023年4月

地點:台北市長安西路288號(近台北車站、北門捷運站)

服務內容:無家者沐浴、更衣、衛教、心理支持、就業轉銜、洗衣精培力計畫等

累計服務:每年一萬以上人次

捐款方式與更多資訊

方圓平安棧 中途之家:https://www.ark.casa/方圓平安棧-無家者夜間收容計畫/

或來信洽詢:arklove2017@gmail.com

定期定額支持我們 隨喜捐支持我們